《種植綠色貨幣?為可持續發展繪製社區貨幣》(Growing Green Money? Mapping Community Currencies for Sustainable Development)

Paper for SCORAI conference, June 2013

May 2013

Gill Seyfang* and Noel Longhurst,

Science, Society and Sustainability (3S) Research Group,

School of Environmental sciences

University of East Anglia

Norwich NR4 7TJ, UK

Source: https://base.socioeco.org/docs/seyfang-longhurst-green-money-scorai-2013.pdf

筆者前言: 接續這篇2004年《低碳貨幣:時間銀行和本地貨幣系統在社區減碳方面的潛力》(Low-Carbon Currencies: The Potential Of Time Banking And Local Money Systems For Community Carbon-Reduction) Working Paper, 這篇2013年《種植綠色貨幣?為可持續發展繪製社區貨幣》(Growing Green Money? Mapping Community Currencies for Sustainable Development),算是9年後的 Paper。較為獨特的一點,其以 Innovation Diffusion or Life Cycle 的角度,來觀察四種核心類型的社區貨幣 (Community Currencies, CCs),包括: 服務積分 (Service Credits, SC),相互交換 (Mutual Exchange, ME),當地貨幣 (Local Currencies, LC),及易貨市場 (Barter Markets, BM)。就其觀察,總結了以下的重點:

重點 (Highlights)

-

- 世界各地都存在具有可持續性目標的社區貨幣 (CC)

- 存在四種核心類型並隨著它們的傳播而演變

- 明確的環保CC 很少見;大多數聲稱社會/經濟目標

- 歐洲擁有最多的 CC 項目和國家運動

- 缺乏用於學習和聯網的資源和結構阻礙了潛力

尤其在其 2.2 社區貨幣與可持續發展 (Community Currencies and Sustainable Development),已經特別明示2.2.1 經濟可持續性 (Economic Sustainability ),2.2.2 環境可持續性 (Environmental Sustainability),及2.2.3 社會可持續性 (Social Sustainability),這所謂經濟資本(Economic Capital),環境資本(Environmental Capital),及社會資本(Social Capital)的永續發展目標的三大支柱。算是給台灣過去,現在與未來已經與計劃參予社區支持型時間銀行,社區支持型農業,及社區支持型太陽能/永續能源等相關計劃項目,即或台灣所謂的地方創生 (Place Making),一個非常有基底與完備的全球性學術觀察研究。

另外針對重點5項: 缺乏用於學習和聯網的資源和結構阻礙了潛力: 白石時間銀行社群雲早已應用與結合《數位學習歷程》聯網資源,提供在地與跨地CES單位,可以共同培力強化與促進交換彼此的核心資源。期可以先從台灣花蓮縣 (「花蓮縣行政區 CESTW 交換所」區域主頁) 與台東縣 (「台東縣行政區 CESTW 交換所」區域主頁)等相關區域,例如: 尋求與該區域隸屬在主辦單位:教育部資訊及科技教育司 >> 數位學習科: 數位機會中心(東東澎、宜花、中投三區) 聯合推動建立。

最後,這篇文章的論述,也與白石時間銀行 CES/LETS 社群雲朝白石永續發展社群雲的治理與營運框架幾乎完全一致,且白石已經具備有完整的資通科技解決方案,以提供與強化社區導入永續發展目標所需要的計劃項目 (Programs)。

參考閱讀:

-

- List of Sustainable Development Goals, Targets and Indicators (可持續發展17項目標, 169項細項/子目標和232項指標清單): 17 Goals, with 169 Targets and 232 Unique Indicators (Also refer to https://sdg-tracker.org/)

- 《社區工具箱 by University of Kansas》, Kansas, USA

- 《中小微型企業 (MSME) 及其在實現可持續發展目標 (SDG) 中的作用》(Micro-, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs))

- 《聖經與可持續發展目標: 17 天 – 17 個目標 – 17 個聖經反思 – 17 個項目 – 17 個行動》(The Bible and the SDGs: 17 DAYS – 17 GOALS – 17 BIBLE REFLECTIONS – 17 PROJECTS – 17 ACTIONS)

- 《增加社區貨幣流通:用適當的核心資源支持它》(Increase Community Currency Circulation: Back It with Appropriate Core Resources)

- 社區《數位學習歷程》建立與強化社區社會資本/足跡相關文章

最後,《白石CES時間銀行社群雲》(KCE2CES Community Cloud) 致力於全年無休《誠如台灣總統盃黑客松》社區/社群創新實踐模式! 歡迎來自台灣與台灣以外的法人/自然人單位,一起來參予實踐「e 起共善經濟」! 因為,在這裏,我們沒有提案截止日,只有致力社區/社群SDGs永續創新! 歡迎您的法人或是自然人單位,同樣在致力邁進聯合國永續發展目標 (UN Sustainable Development Goals, SDGs 17) 創新管理最後一哩路: 社區/社群單位者,與我們聯絡。

英中參照閱讀: Growing Green Money? Mapping Community Currencies for Sustainable Development | 種植綠色貨幣?為可持續發展繪製社區貨幣

本文開始:

| Keywords: complementary currencies, community currencies, LETS, time banks, new economics, grassroots innovations, sustainable development, degrowth. | 關鍵詞:互補貨幣,社區貨幣,LETS,時間銀行,新經濟學,草根創新,可持續發展,去增長。 |

Highlights

|

重點

|

摘要 (Abstract)

民間社會團體和非政府組織 (NGO) 正在開發平行的可持續貨幣體系,這些體系借鑒了生態經濟學關於發展、價值、經濟規模和增長的觀點,並應對當前全球金融體系的不可持續性。這些平行的交換系統(或社區貨幣)旨在通過本地化經濟發展、建立社會資本和替代物質消費、重視傳統勞動力市場中被邊緣化的工作以及挑戰以增長為基礎的貨幣體係來促進可持續發展。然而,這種以社區為基礎的生態經濟實踐的國際運動尚未得到充分研究。本文提供了第一次關於社區貨幣範圍和特徵的國際研究的新經驗證據。它確定了這些舉措的多樣性、規模、地理和發展軌跡,討論了這些發現對實現可持續發展的努力的影響,並確定了未來的研究需求,以幫助利用這些舉措的可持續性潛力。

1 簡介 (Introduction )

在全球經濟和生態危機中,對更具社會、經濟和環境可持續性的金融和交易系統的需求從未像現在這樣明顯(Mellor,2010 年)。可持續發展的傳統政策框架提出了基於市場轉型和綠色增長的生態現代化解決方案(經合組織,2011 年;環境署,2011 年),但學術界批評這些方法的範圍和目標不足(傑克遜,2009 年;Seyfang,2009 年; Victor 和 Rosenbluth,2007 年;Daly,1992 年;Ekins,1993 年;Martinez-Alier 等人,2010 年)、評論員(Robertson,1999 年;Douthwaite,1992 年)、政策諮詢機構(Porritt,2003 年)和智囊團(Spratt) 2009)。相反,提出了一種“新經濟學”方法,該方法認為經濟系統必須受到生態和社會限制的約束,因此提倡按照 UNCED(1992)、道德商業模式和新形式的貨幣來實現這些目標——或“沒有增長的繁榮”(傑克遜,2009 年;博伊爾和西姆斯,2009 年)。雖然一些建議,例如調整後的國家進步和福祉指標的 GDP 模型正在納入主流決策(Stiglitz 等人,2009 年;DEFRA,2010 年;Michaelson 等人,2009 年),但更大的挑戰仍然是創建嵌入的新供應系統更可持續的消費模式(Seyfang,2009 年;Southerton 等,2004 年)。對於這種新經濟學觀點的許多支持者來說,新貨幣體系的發展是向可持續性轉變的關鍵因素(博伊爾和西姆斯,2009 年)。

在銀行和政府領域之外,民間社會團體和非政府組織 (NGO) 正在開發這種可持續的貨幣體系。該領域的術語可能令人困惑和有爭議(Blanc 2010;Collom 等人 2012)。在本文中,術語互補貨幣用於反映以各種不同形式存在的更廣泛的平行貨幣系統系列,從忠誠度積分系統到商業易貨計劃(Seyfang 2009)。它們的目的是提供某種交換手段並創造新的“價值迴路”。在這個更廣泛的家族中,社區貨幣 (CC) 的子集已被提議作為促進可持續發展的新工具 (Lietaer 2001)。此類系統圍繞“非私人利潤”原則組織,旨在為特定地理社區提供服務(Collom 等人,2012 年)。其基本原理是貨幣是一種社會構建的製度,因此替代的交換系統或金融服務提供可以建立比傳統貨幣更可持續的激勵和結構(Douthwaite,1996;Lietaer,2001)。從 1930 年代的紙質“scrip”中汲取靈感 1

1 Scrip 是法定貨幣的替代品,通常是紙質貨幣。許多 CC 可以被視為票據的形式,但該術語通常與美國大蕭條期間開發的系統相關聯(Greco 2001;Elvins Growing Green Money?Mapping Community Currencies for Sustainable Development 3 貨幣,以及歐洲的其他實驗,例如近幾十年來,Wir、Wara 和 Wörgl(參見 Douthwaite 1996,第 3 章)、時間銀行、本地交換交易計劃、“trueque”易貨市場和全市本地貨幣等 CC 已遍布全球(Seyfang 和 Longhurst,2013a ). 通常與綠色社會運動和組織有聯繫,他們的目標是提供主流現金無法提供的服務和功能——例如保持貨幣在當地流通,或在現金匱乏地區提供流動性以緩解失業並讓人們能夠滿足他們的需求(參見 Slay,2011 年的證據審查)。這些社區貨幣來自民間社會和第三部門(例如,參見 Greco,2001;Dauncey,19 96; Douthwaite,1996)作為自下而上運動的一部分,促進“草根創新”以支持更激進的可持續發展方法(Seyfang 和 Smith 2007;Seyfang 2009;Seyfang 和 Longhurst,2013b)。

社區貨幣計劃最近在巴西和委內瑞拉得到中央政府的支持,其他國家正在等待這些實驗的結果。在英國,“大社會”的政治議程導致了對“互惠交換”形式的政策興趣,從而為一系列創新的草根實驗提供了財政支持,而在法國,SOL 反映了第三個公眾之間的實驗性貨幣夥伴關係。和私營部門。然而,這種政策利益的證據基礎是不完整的,而且在地理上不均衡。現有的學術研究已將 CCs 視為以下舉措: 解決社會排斥和失業問題(Williams 等,2001;Pearson,2003;Seyfang 2001b,2003,2004);本地化經濟並提高彈性(Graugaard,2012 年;Gregory,2009 年);建立社會資本和公民參與(Seyfang 和 Smith,2002 年;Collom,2008 年);促進可持續消費(Briceno 和 Stagl,2006 年;Seyfang 2001a,2006 年),並作為替代性社會運動(North,2007 年;Collom,2011 年)。通常,這些研究依賴於少數案例研究或特定 CC 類型的全國調查。迄今為止,還沒有任何國際研究來檢查現有社區貨幣的範圍、規模和特徵。因此,本文介紹了首次國際社區貨幣製圖研究的結果。

我們提供了來自社區貨幣 (CC) 國際範圍界定研究的新經驗證據。本研究利用文獻分析、學者和從業者之間的關鍵知情人訪談,以及通過國際研討會和期刊特刊直接參與該領域。我們確定了運行中最成熟和最突出的獨特 CC 類型,通過特定 CC 類型的國家集群或網絡得到證明。我們展示了他們如何被“新經濟學”價值觀所影響,並被用來促進可持續發展。通常,在經濟不景氣期間,公眾對 CCs 的興趣會上升,當前的情況也不例外——因此,本文提供了及時的分析,讓研究人員、從業人員和政策制定者了解這些舉措在促進可持續發展方面的規模和潛力。當傳統經濟體系陷入危機時。

論文如下:文獻綜述為研究提供了理論背景,提出了可持續發展的綠色“新經濟學”視角。然後,我們解釋了在共享這些觀點的可持續發展活動家和組織中推廣社區貨幣的理由。描述了我們的研究方法,確定了我們研究的原創性及其局限性。在此之後,我們展示了我們關於主要社區貨幣的範圍、規模和地理的新經驗證據,然後討論了這些發現。最後,我們反思了這項研究對促進可持續發展的影響。

2 理論背景:新經濟與社區貨幣 (Theoretical Context: The New Economics and community currencies )

2.1 可持續發展的新經濟學 (The New Economics of Sustainable Development )

在過去的三十年裡,“可持續發展”已經上升到國際環境議程的位置,儘管最初的提議如 21 世紀議程的提議,以發展“財富和繁榮的新概念,通過改變生活方式提高生活水平,減少依賴地球有限的資源,更符合地球的承載能力”2012; 2012 年)。某些形式的紙幣需要定期購買和貼上郵票,這一設計特徵稱為滯期費,旨在鼓勵使用貨幣,這是某些當代模型(例如某些德國 Regiogeld 系統)的特徵。種植綠色貨幣?為可持續發展繪製社區貨幣圖 4(UNCED,1992:第 4.11 節)一直難以實現。隨著各國尋求實現可持續發展的切實可行的方法,2003 年,英國新工黨政府率先宣布了可持續消費和生產戰略——它將其定義為“尊重地球生態系統極限的持續經濟和社會進步,並滿足每個人現在和子孫後代對更好生活質量的需求和願望”(DEFRA,2003:10)。 2011 年,英國保守黨 – 自由民主黨聯合政府宣布了新的可持續發展優先事項,強調“刺激經濟增長和解決赤字,最大限度地提高福祉和保護我們的環境,而不會對後代做同樣事情的能力產生負面影響”(DEFRA , 2011:2)。在實踐中,兩者幾乎沒有區別,因為兩者都旨在通過一系列基於市場的措施將經濟增長與環境退化脫鉤,反映了生態現代化的國際霸權,這在最近的兩份關鍵文件中得到了簡潔的總結:聯合國環境規劃署指出“經濟的綠色化是……一個新的增長引擎”(環境署,2011:3),經合組織的綠色增長議程是“熟悉的經濟政策議程,並進一步認識到它可以對環境同樣有益至於經濟”(經合組織,2011:8)。

這種以市場為基礎的實現綠色經濟增長的方法因在範圍、雄心和成就方面的失敗而受到批評,尤其是英國政府自己的可持續發展委員會(Porritt,2003 年;Jackson,2009 年)。批評者聲稱,除其他外,它對由理性、環境知情的選擇和消費者主權驅動的市場轉型過於簡單化,對消費行為的文化嵌入、社會和心理驅動因素視而不見,其次沒有看到社會基礎設施以及將選擇限制在當前供應系統中可用的機構(Monkhouse 和 Dibb,2011 年;Sanne,2002 年;Southerton 等人,2004 年;Levett 等人,2003 年)。此外,它沒有認識到經濟活動的環境限制,並假設效率措施將解決環境問題,而近年來實際消費水平已遠遠超過效率措施所帶來的節省,這意味著絕對(而不僅僅是相對)消費水平必須解決(傑克遜,2009 年)。這種觀點認為,當前的供應系統限制了個人選擇更可持續消費的潛力。因此,需要以替代價值、發展目標、動機和財富定義為基礎的新的替代性基礎設施和供應和消費機構。這種方法的倡導者提取了消費的政治經濟學和更豐富的社會學意義,並指出集體制度是潛在變化的來源(Maniates,2002;Fine and Leopold,1993)。但這些新機構應該體現什麼價值觀?

可持續發展的傳統生態現代化方法的批評者基於“新經濟學”異端範式提出了可持續發展的替代願景(Ekins,1986 年,1993 年;Henderson,1995 年;Daly 1992 年;Schumacher,1993 年;Boyle 和 Simms,2009 年) ;Jackson,2009;Seyfang,2009;Martinez-Alier 等,2010)。這種“新經濟學”視角涵蓋了各種學科,例如女權主義、生態學、人文主義和製度經濟學。它將對社會公平和環境保護的關注與嵌入式、有彈性的經濟相結合,並認為可持續性需要重新調整髮展優先事項,使其遠離經濟增長的主要目標(傑克遜,2009 年)。憑藉長期存在的基金會(參見 Lutz,1999),英國的“新經濟學基金會”於 1986 年成立(參見 Ekins,1986),美國 30 歲的舒馬赫學會於 2010 年重生為新經濟學研究所,以進一步推動這些理論和政策相關的想法(Boyle 和 Simms,2009 年)。關鍵原則包括認識到市場經濟依賴於環境、社會和公共經濟的基石,並衡量這些部門的貢獻以充分說明它們的重要貢獻;因此,“工作”被重新定義為包括家庭以外的無償工作,“財富”被重新定義為包含福祉而非物質消費(Robertson,1999;Douthwaite,1992)。這些文獻還主張本地化經濟不受全球化和外部經濟衝擊的嚴重影響(Jacobs,1984 年;Schumacher,1993 年;Hopkins,2008 年),提出“從當今的國際經濟向生態可持續、分散化、多層次經濟的演變” -世界經濟體系”(羅伯遜,1999:6)。這種觀點應用了對環境治理的公平理解,利用“生態足跡”指標來設想“生態空間”(公民使用的資源足跡和污染吸收能力)的不公平分佈為可持續發展繪製社區貨幣 5(Wackernagel 和 Rees,1996 年;Simms 等人,2006 年)。解決這種不平等需要減少富裕西方經濟體公民的物質消費(同上)。實現這些目標中的每一個的基礎是能夠實現可持續生產和消費的社會和物質環境:創建新的文化和物質機構,構成更可持續的供應系統,這種思想體系非常強調自下而上草根試圖建立新的機構或平行的公共基礎設施(Douthwaite,1996)。社區貨幣就是新經濟學思想家和組織所提倡的一個例子,其原因將在下面討論。

2.2 社區貨幣與可持續發展 (Community Currencies and Sustainable Development )

任何社會群體之間使用的貨幣和交換媒介是一種時間和地理特定的社會結構,體現了特定的價值觀、激勵、消費結構和文化意義(Zelizer 1994;Evans,2009;Lee,1996)。雖然這些往往被聲稱貨幣是一種中性技術的傳統經濟學家所忽視(例如 Lipsey 和 Harbury,1992),但“新經濟學家”認識到任何特定貨幣形式配置中所固有的根深蒂固的約束和機會、意義和價值(Boyle和西姆斯,2009 年)。貨幣傳統上被定義為一種交換媒介、一種價值儲存手段和一種記賬單位;事實上,在這個歷史時期,所有這些功能都存在於單一的官方國家貨幣中是獨一無二的;在歷史的大部分時間裡,不同形式的貨幣服務於這些不同的目的(Douthwaite,1996;Greco,2001;Lietaer,2001)。一般而言,CC 不會嘗試複製傳統貨幣的所有“通用”功能,而是“特殊用途”貨幣,並且可能會在交換媒介供不應求時嘗試提供額外的流動性;或提供只能用於特定目的的價值存儲,或激勵特定類型的行為。此外,補充貨幣並不是什麼新鮮事,一直與國家支持的貨幣並存。然而,在經濟衰退和經濟危機時期,平行的交換形式顯得更具吸引力,並且出現了新的 CC 試驗和增長周期(Stodder,1998);當前的危機也不例外。正是在這種情況下,系統才能受到公共當局的積極和消極關注。如下詳述,在某些情況下,政府將支持貨幣實驗,在其他情況下,他們將仔細審查其稅收或福利影響。這已被證明是某些系統的問題,但儘管有相反的懷疑,但此類系統的稅收影響通常是透明和直接的。

當然,互補貨幣並不完全面向這種可持續發展的“新經濟學”願景。航空里程和超市忠誠度積分是商業補充貨幣,可以用來賺取、存儲和交換商品和服務,旨在鼓勵我們在強大的生態現代化範式下購買更多的商業產品。然而,相比之下,這裡感興趣的“新經濟學”CC 通常是由民間社會團體和非政府組織發起和管理的,旨在應對傳統經濟體系的不可持續性。此外,許多 CC 倡導者和實踐者受到綠色運動的啟發,CC 是綠色經濟學和政治經濟學寫作的共同特徵,表明它們作為實現可持續發展的工具的地位(Mellor 2010;Dauncey,1996;Douthwaite,1996 ;格雷科,2001;羅伯遜,1999;霍普金斯,2008;肯特,2005)。此外,在過去 30 年中,許多“新經濟學”智囊團和非政府組織一直處於貨幣實驗的前沿,例如新經濟學基金會(英國)、Strohalm(荷蘭)、舒馬赫協會(美國)、SANE(南非)和生活經濟體(新西蘭)。

對於這些倡導者中的一些人來說,社區貨幣的一個關鍵理由是拒絕資本主義信用貨幣;換句話說,對現代金融機構的生態批判表明,以債務為基礎的貨幣創造系統如何依賴於不斷擴張的經濟系統,以允許帶息償還貸款(Rowbotham,1998)。 CC 運動中的貨幣改革者聲稱,由於有限系統(環境)無法維持不斷擴張的子系統(經濟),因此這種貨幣模型是不可持續的,應該用非擴張主義的東西代替(Greco,2001;Robertson, 1999 年;利塔爾,2001 年)。 CC 可以通過用真實的生物物理資源(如能源 kWh)來支持貨幣,從而將經濟交換明確地嵌入生態範圍內,從而限制其擴張(Swann,1981)。目前有成長中的綠錢嗎?為可持續發展繪製社區貨幣 正在提議的 6 項舉措將 CC 與個人碳配額、水和其他生態系統服務聯繫起來。因此,貨幣改革運動和社區貨幣運動之間存在重疊,儘管這種重疊是不均衡的,並不包括所有系統或活動家。除了有關貨幣體系在可持續發展中的作用的爭論之外,社區貨幣被推廣為有助於實現可持續發展三大支柱的工具還有許多其他原因。

2.2.1 經濟可持續性 (Economic Sustainability )

經濟重組通常被認為是可持續發展的基本先決條件(Porritt,2003 年),並且有許多不同的方式可以設想社區貨幣可以為這一重組過程做出貢獻。第一,草根生態本地化運動經常將本地貨幣作為可持續性的關鍵工具,因為它們建立了本地經濟價值迴路並防止財富“外流”,從而增加本地經濟乘數並促進本地化(例如,Douthwaite,1996;Hopkins,2008)。第二,在非市場經濟中進行的非市場經濟工作,如非正規工作、技能交流、志願活動和家務勞動(這對市場經濟的運作至關重要),可以使用 CC 得到有效的估價、認可、交換和獎勵。這可以抵消以正式就業為重點的社會政策“擠出”此類勞動力的趨勢,並有助於建立更加愉快的經濟關係,重視合作和分享(Henderson,1995)。第三,CC 為那些可能在經濟上被排除在外或無法找到正式工作的人提供了獲取商品和服務的補充手段(Williams 等,2001)。第四,CCs 被認為支持小型和本地/綠色企業的可持續經濟發展,他們通過在本地企業之間提供相互信用系統,允許他們在不需要現金的情況下進行交易,從而對本地社區表現出更多的忠誠度。舒曼,2000)。一些 CC 專門支持社會企業和以可持續發展為重點的企業(Fare,2011 年)。

2.2.2 環境可持續性 (Environmental Sustainability)

CCs 潛在的積極環境影響同樣是多方面的。第一,CCs 聲稱通過以下方式減少生態足跡:支持更本地化的消費模式和進口替代,從而減少運輸所需的能源(Douthwaite,1996)。第二,CCs 可以促進資源共享,並通過新的社會制度為不需要的商品提供可訪問的再利用市場,用於協作消費和可持續的“產品服務系統”的形成(Briceno 和 Stagl,2006 年;Botsman 和 Rogers,2010 年)。第三,CC 允許人們通過社會互動而不是通過物質消費來滿足他們的心理需求(例如獲得認同、歸屬感、自尊、目標感),從而減少他們的生態足跡(RyanCollins 等,2008;Seyfang,2010) )。第四,一些貨幣直接針對環保行為,例如獎勵參與回收計劃、購買更可持續產品或使用公共交通工具的公民(Holdsworth 和 Boyle,2006 年)。第五,CC 可能會鼓勵開發新的綠色技術,例如在可再生能源的情況下,通過發行由未來能源生產支持的票據籌集投資資本,並可以兌換未來生產(Turnbull,2009)。

2.2.3 社會可持續性 (Social Sustainability)

對於一些 CC 倡導者來說,他們的主要目標是增強福祉的社會方面。這可以通過多種方式發生,例如通過獎勵促進社區意識的鄰里支持行為,在參與者之間建立信任和社會資本(Cahn,2000; Collom,2008)。這種類型的舉措在社區支離破碎和地方信任關係破裂的地區特別有用,它們似乎在不同的社會群體(例如青少年和老年居民,或跨越種族或文化鴻溝)之間促進“彌合”社會資本,並讓“難以接觸”的被排除在外的社會群體參與(Seyfang 和 Smith,2002 年)。該模型隱含著這樣一種觀點,即每個人都可以提供一些東西,包括那些技能不受正規勞動力市場重視的人。 CC 賦予社會排斥群體權力,從而增強自尊、自信、社會參與和幸福感(Naughton-Doe,2011)。確實,這些方面激發了綠色資金的增長?繪製社區貨幣以促進可持續發展許多以健康為基礎的 CC,其目標是特別是消除孤立和抑鬱,並使老年人能夠更長時間地在家中保持獨立和健康(Ryan-Collins 等,2008)。這些因素中的每一個都會對可持續發展產生連鎖反應。在其他類型的 CC 中,伴隨更多經濟動機交易的小互動也促進了社區精神和友誼網絡的增長(同上)。

在確定了 CCs 可能為可持續發展的新經濟學願景做出貢獻的多種方式之後,注意力現在轉向探索如何將其付諸實踐。

3 方法論 (Methodology)

我們的範圍界定研究旨在確定全球運營的主要以可持續發展為重點的 CCs 的規模、範圍、特徵和發展軌跡。作為研究人員,我們可以很好地獲取這些信息,之前與主要 CC 實踐者和組織建立了成功的工作關係,並且在學術界和從業者 CC 圈中享有盛譽。我們的數據來源包括: 對來自學術來源和從業者網絡的現有 CC 實證研究的回顧;審查 CC 文獻(在線和紙質)以確定當前的活動水平和模式;與 CC 實踐者和各個 CC 團體的傀儡進行精英訪談;在國際項目研討會上與領先的 CC 開發人員進行磋商,以在 CC 組之間分享當前的知識和經驗;與我們的 CC 學術和從業專家顧問小組合作;最後,我們共同編輯了國際社區貨幣研究雜誌的特刊,其中包括 15 篇關於該領域新發展的論文(Longhurst 和 Seyfang,2011 年)。

CC 內建立的那種互惠交換是所有社會的一個長期特徵,我們並不假定正在研究一種全新的現象。在某種程度上,證據中的 CC 都是在現代背景下呈現的先前非正式經驗和實踐的繼承者。然而,我們的興趣在於使用相對廣泛的正式 CC 計劃類型,它們可能被用於政策目標;我們專注於那些已經成長和擴散到實驗性孤立舉措之外的項目,以建立某種形式的國家分組、網絡或項目集群。為此,對於我們的國際範圍界定,我們試圖確定一個國家至少有 5 個活躍項目的 CC 類型,並且我們尋找正式或非正式網絡的證據來表示正在發展的項目集群。雖然信息技術的普及極大地增加了項目聯網和團體推廣的範圍,但我們遇到的一個重大困難是普遍缺乏關於任何特定國家或網絡的 CC 數量的可靠數據,更不用說規模數據了。或這些項目的活動率。帶有 CC 組列表和聯繫方式的網站有時已經過時了,或者很明顯不能代表我們所知道的存在。我們的分析基於關鍵 CC 從業者提出的主張,並在可能的情況下尋求三角測量以測試其有效性(更詳細的國家 CC 案例研究將在單獨的論文中進行)。除了收集二手數據外,還在 2011 年 10 月至 2012 年 2 月期間進行了電子郵件調查。這側重於與每個國家類型相關的關鍵知情人,並試圖驗證從其他地方收集的數據以及與每個國家的“軌跡”相關的看法類型(參見第 4.3 節)。該論文反映了對 2012 年 3 月可獲得的最準確數據的分析。

以下調查結果基於對這些已建立的 CC 運動的分析。此外,還有一些其他類別的 CC 不在我們的範圍內,但對於理解 CC 對可持續發展的潛在貢獻很重要,為了便於理解,我們在此簡要提及它們(並證明將它們排除在外)。首先,我們將南非的 CES(社區交換系統)項目包括在內,但不包括共享 CES 公共在線系統以管理成員和交易的 CC 國際網絡的其餘部分。 2011 年,CES 列出了 329 個項目,但其中絕大多數也被認為是在其自己的國家 CC 類型網絡內的相互交換(主要是 LETS)或服務信用計劃(主要是時間銀行);因此,在每個國家/地區將 CES 作為一個單獨的實體包括在內將被重複計算。其次,獲得日本的準確數字也很困難,部分原因是在某些情況下,系統的計算方式存在差異,無論是作為單獨的項目還是作為具有多個分支的一個項目(我們試圖通過計算本地項目分支來標準化)。此外,種植綠色貨幣?為可持續發展繪製社區貨幣 8 雖然它們遵循類似的原則,但日本名稱並不容易轉化為我們採用的西方類型。我們聽取了當地專家關於如何最好地解決這些問題的建議。第三,有幾個潛在的有前途的一次性方案和許多尚未廣泛建立的新興新模式(將在另一篇論文中對這些進行分析),第四,因為我們正在研究完善的舉措集群,我們排除了“不為人知”的 CC 項目,這些項目沒有在線存在或沒有任何活躍 CC 網絡的明顯成員資格。第五,由於我們的重點是基於社區的 CC,我們排除了商業易貨和基於激勵的忠誠計劃,例如獎勵回收或購買可持續商品和服務的計劃。我們最後遺漏的是 STRO 的工作,這是一個荷蘭非政府組織,它一直處於荷蘭和最近的南美洲貨幣實驗的最前沿(Brenes 2011)。 STRO 一直負責開發一系列不同的創新項目,這些項目比我們觀察到的許多“一次性”實驗更重要,但不容易符合本文采用的“國家類型”分析單位,也不達到最少 5 個項目。然而,他們的工作顯然意義重大,值得進一步研究。因此,我們的實證研究伴隨著一個重要的警告,即雖然我們的數據無疑存在差距,但我們已經系統地收集了所有可用且在我們職權範圍內的可靠證據。

我們的範圍是基於地理的,因為不同國家的文化、社會和政策背景對蓬勃發展的 CC 類型有著深遠的影響;同時,我們看到某些核心 CC 模型已遍布許多國家/地區,並具有本地適應性或變化。我們按類型識別這些,但我們並不預設這些地方舉措是同質的。同樣,我們認識到一個國家內的 CC 項目,即使是相同的 CC 模式,其運作模式或目標也可能大不相同。儘管如此,我們還是試圖按國家和類型對 CC 進行分類,並隨著時間的推移捕捉其目標和發展。我們並沒有試圖分析這些多個地方項目的全部多樣性,而是專注於在國家層面證明的 CC 項目之間的共性,例如通過網絡層面的聲明和宣傳等,因為這更準確地描繪了CC類型向更廣泛的公眾呈現的方式。確定 CC 類型的主要目標並不總是那麼簡單,因為模型會隨著時間的推移而變形和適應、混合和演變;儘管如此,我們相信我們可以根據可持續性目標對 CC 進行有用的分類,同時承認項目具有不同的目標,並且類型學必然是對現有活動和動機的全面簡化。

4 發現:為可持續發展繪製社區貨幣 (Findings: Mapping Community Currencies for Sustainable)

4.1 識別社區貨幣 (Identifying Community Currencies)

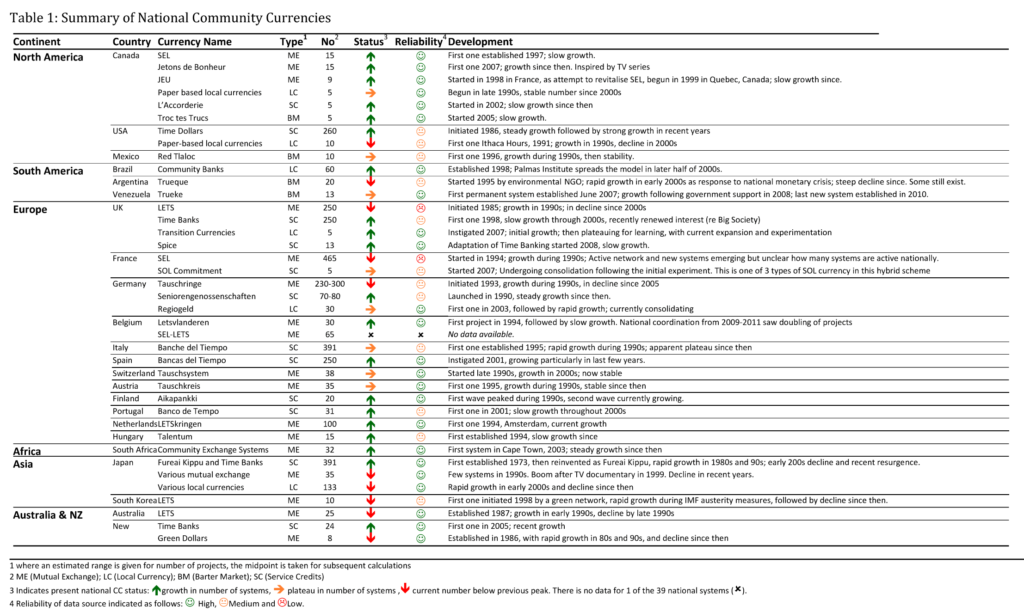

我們在六大洲的 23 個國家/地區共發現了 39 個以國家為基礎的貨幣組,代表了總共 3418 個本地項目(詳見表 1)。我們將這些國家貨幣分組分為四種主要類型的 CC。儘管開發貨幣類型的困難有據可查(Blanc 2011;Martignoni 2012),但我們在文獻和實踐中建立了完善的類別:服務信用(例如時間美元/時間銀行)、相互交換計劃(例如 LETS)、和當地貨幣(例如小時),我們在其中添加了第四組:易貨市場(例如 Trueque)2。我們接下來描述四種類型的特徵、頻率和分佈的一些顯著特徵。

2 我們的分類掩蓋了特定類型 CC 之間的差異,有時誇大了它們之間的區別。例如,許多歐洲相互交換系統使用時間來計價其貨幣。因此,在操作上,它們與 Collom 等人 (2012) 所說的基於社區的時間銀行非常相似。一個例子是意大利的Banche del Tiempo。文獻表明,這些系統受到 LETS 模型的啟發,但它們自稱為時間銀行,並與西班牙和葡萄牙的時間銀行運動建立聯繫。在這種情況下,貨幣的分類是通過評估他們的自我認同、他們的網絡以及聽取激進主義者或其他貨幣專家的建議來建立的。

*** 在此處插入表 1 **** 表 1:國家共同體貨幣匯總

Note: 此表中的 South Africa Community Exchange System (CES),即是目前台灣CES伺服器中心 (https://timebank.tw/cestw/) 在此全球網絡中的一獨立伺服器。所以,這篇在2013年時期出版的文章,可能與現有 Global CES 系統功能有很大出入。例如: CES 系統功能是一全球網絡,每一CES管理單位皆可以自主設定為 ME 或 SC。目前,全球1200+CES單位跨越105+國家 (In Progress, 尚未包括台灣CES伺服器中心),依據本文章歸類,有80%是設定為ME型態,20%是SC型態。且每一CES單位的會員,包括個人,群組,企業及非營利單位會員,管理員及單位公共帳戶等,皆可以選擇6種交易模式的任何一種,進行個人對個人,個人對組織/代理人,及組織對組織的交易組合。而白石時間銀行社群雲則另外提供與現有法幣經濟交易模式結合,即為 KCE2CES 社群雲的「e 起共善經濟的 7 (6+1)種交易/交換方式」:

1 — 法幣單位,即現有法幣經濟交易支付模式 (主要應用在與政府經濟及市場經濟兩大經濟支柱的接軋)

Plus 6 種社區核心經濟 (Core Economy)/共同生產 (Co-Production)/時間銀行 (TimeBanking)等經濟交易模式:

6-1 時間換時間(僅以時間單位計價 — 現有多數時間銀行模式)

6-2 禮物產品(單向捐贈,不求回報 — 如,將自己原有累積時間,捐贈給需要的會員。)

6-3 交換/互換明確產品

6-4 以物易物(不指定明確產品)

6-5 混合支付性產品(例如:講師時數是時間幣,購買材料需要現金支付)

6-6 共享/互惠產品(例如:我有一塊土地可以種植自己的蔬菜。我們可以通過分享彼此的產品而受益)

3 Methodology “… First, we include the South Africa-based CES (Community Exchange Systems) projects, but exclude the rest of the international network of CCs which share the CES common online system for managing members and transactions. In 2011, CES listed 329 projects, but the vast majority of these also identify as mutual exchanges (mainly LETS) or service credit schemes (mainly Time Banks) within their own national CC type networks; including CES as a separate entity in each country would therefore be double-counting …” (page 7)

3. 方法論 “…首先,我們包括了南非的 CES(社區交換系統)項目,但排除了其餘的 共享 CES 公共在線系統的 CC 國際網絡,用於管理會員和交易。 2011 年,CES 列出了 329 個項目,但其中絕大多數也被認為是在其自己的國家 CC 類型網絡內的相互交換(主要是 LETS)或服務信用計劃(主要是時間銀行);因此,在每個國家/地區將 CES 作為一個單獨的實體包括在內將被重複計算。…” (page 7)

4.1.1 服務積分 (Service Credits)

在我們的研究中發現的最常見的 CC 類型是服務積分,確定了 1715 個項目(佔總數的 50.2%),分佈在 11 個國家和 4 個大洲。服務信用體系通常旨在通過獎勵鄰里支持、社會關懷和社區活動來建立社會資本、包容性和凝聚力,並作為正式的互惠志願服務計劃工作:成員註冊並列出他們希望提供和接受的服務,以及一個中央經紀人匹配人來組織交換。以時間為基礎的貨幣單位是基本的:參與者在幫助某人時每花費一小時即可獲得時間積分,無論提供何種服務——這些積分可以保存以備將來使用、捐贈給其他人或用於從其他成員那裡購買服務.這代表了對勞動力市場估值的徹底拒絕——每個人的時間都是一樣的(Cahn,2000)。

這種類型中最廣為人知的是“時間銀行”,儘管並非此處確定的所有服務信貸項目都是國際時間銀行網絡的正式組成部分。早在 1973 年的日本就有了“Fureai Kippu”(關懷關係的門票)的例子,但這個想法並沒有從那里傳播開來(Hayashi,2012)。與此同時,在美國,埃德加·卡恩(Edgar Cahn)提出了“服務信用”的想法’ 或 1986 年的“時間美元”,利用貧困社區未開發的技能和資源,重建社區並恢復社會排斥者的尊嚴。這種時間銀行模式傳遍美國,然後在 1997 年通過大衛傳到英國博伊爾和新經濟基金會,以及此後強大的英國和美國網絡為新項目開發了最佳實踐和支持,並在意大利、西班牙、葡萄牙、新西蘭、芬蘭、加拿大和日本進行了國際改編。最近,在英國,基於機構間互惠和激勵參與者行為的組織(例如英國的 Spice),特別關注社會關懷 (Care4Care),正在開發新的模型和調整。在英國,服務信用模型作為英國政府“大社會”議程的一部分(英國政府,2011 年),它已經獲得了政策利益。這些新模式更有幫助,而不是專注於建立鄰里互助和互惠。

4.1.2 相互交換 (Mutual Exchange)

CC的第二大類是相互交換,占我們發現的項目的1412個(41.3%),包括五大洲14個國家的分組。相互交換貨幣是通過消費行為產生的:一個人的貸方等於另一個人對系統的借方,賬戶總和始終為零,貨幣的價值和效用通過對其他成員的信任來維持,以履行他們的承諾(如“債務是已知的)。相互交易所通常在一個明確的地理區域內運作,為用戶提供可以在交易圈內“消費”的免息信貸。會員在目錄中宣傳“想要”和“要約”;中央會計師記錄交易——傳統上是基於紙張的,現在許多系統使用在線會計系統。一些項目將其貨幣的價值與本國貨幣掛鉤;其他人更喜歡基於時間的系統;有些甚至混合了時間和貨幣價值。研究表明,雖然相互交換顯然旨在支持當地經濟,但通過培養社交網絡產生最大影響的是社會和社區建設效益(Seyfang,2001;Williams 等,2001)。

最著名的例子是當地交易所交易計劃 (LETS),它於 1983 年在加拿大溫哥華島由社區活動家邁克爾林頓率先推出,作為經濟衰退期間的“應急資金”。 LETS 通常來自民間社會,並在 1980 年代和 90 年代通過“新經濟學”和綠色激進主義網絡在加拿大、英國、新西蘭和澳大利亞迅速傳播(Ekins,1986;Croall,1997)。在低技術、低成本的紙質機制的推動下,草根群體的複制是增長的主要途徑。在 1990 年代初期,以及直到今天,在歐洲都有一些英國地方政府參與,國家網絡在資金允許的情況下有增有減。英國的增長在 1990 年代後期達到頂峰;幾年後在歐洲。 LETS 的國家特定適應性在法國、匈牙利、德國、奧地利、瑞士和澳大利亞很明顯,類似的模式在南非、日本和加拿大法語區如雨後春筍般湧現。新技術和形式不斷創新,其他幾個 CC 也受到 LETS 的啟發,從而產生了新的形式和混合動力。如上所述,CES 模式受到 LETS 的啟發,提供了一個可以相互交換的電子平台。該系統起源於南非,但已在國際上傳播,並已被現有的相互交換系統以及新的系統使用。同樣令人特別感興趣的是 Talente Tauschkreis Vorarlberg,它是奧地利一個龐大而穩定的相互交換系統,還制定了相關的當地貨幣計劃。

4.1.3 當地貨幣 (Local Currencies)

第三組 CCs 是地理上有界、以紙為基礎的“支持”當地貨幣,包括來自 6 個不同國家和四大洲的 243 個項目(7.1%)。受以再生為重點的大蕭條時期郵票的啟發,當代城市和地區發行了當地貨幣以在地理限定的區域內流通,增加當地經濟乘數並支持當地企業。在某些情況下,這些可兌換為本國貨幣,從而形成只能在某些地區或參與企業兌換的“本地兌換券”;一旦發行,它們就可以自由流通,直到轉換回本國貨幣(Kaplan,2011 年)。此類貨幣旨在補充本國貨幣,提高當地兌換的速度,但不會取代本國貨幣或區域間貿易。企業參與的需求,意味著對安全特性的特別關注;許多系統使用傳統的貨幣打印機來生產防偽鈔票。

此類別包括 1991 年起源於美國紐約州伊薩卡的小時貨幣,隨後在美國和加拿大更多地與綠色和替代草根團體有關,以及其他使用當地貨幣促進當地經濟活動的其他類似計劃.美國時間 CC 已經停滯不前,項目數量相對較少,並且沒有明確鏈接或支持它們的國家網絡(參見 Wheatley 等人,2011 年對長期運行的加拿大系統的審查)。德國的 Regiogeld(區域資金)項目更側重於當地經濟發展,擁有強大的網絡共享最佳實踐和經驗,經歷了一段增長期,隨後是目前的整合(Gelleri,2009 年)。巴西社區銀行發行“社會”貨幣,作為以團結經濟為基礎的經濟發展和公民賦權運動的一部分,旨在促進現金匱乏的邊緣地區的當地經濟活動,表明政治進步議程(De Melo Neto Segundo,2010 年) )。 2007年一個本地貨幣模型來到英國,目前已經緩慢增長到5種貨幣;儘管它們之間沒有正式的網絡活動,但通過電子支付機制的共享學習和實驗來提高使用率。布里斯托爾鎊是最近推出的在線和電子支付以及紙質票據,並聲稱“支持布里斯托爾的獨立企業,加強當地經濟,保持我們的大街多樣化和獨特,幫助建立一個強大的社區”(布里斯托爾鎊, 2012)。這些都與(或多或少可見的)Transition Towns 草根退化和本地化社會運動相關,旨在提高當地經濟彈性(Graugaard,2012;Ryan-Collins,2011)。

4.1.4 易貨市場 (Barter Markets)

我們的第四類易貨市場佔項目的 48 個(1.4%),在兩大洲的 4 個國家開展業務。這些是當地貨幣和相互交換的混合體,包括一個新的基礎設施,使人們能夠在有限的特定地點活動中交換商品和服務,而無需主流貨幣。在這種類型中,個人通常加入當地俱樂部並獲得一些當地貨幣——實際上是無息貸款。這些是不可兌換的,用於在常規專用市場上與其他成員進行交易(Pearson,2003 年)。

這些最早出現在阿根廷貝諾斯艾利斯的伯納爾,是 1995 年環境非政府組織發起的一項可持續發展倡議。 在去工業化和財政危機的背景下,易貨網絡在 1999-2002 年阿根廷金融崩潰期間迅速擴張,並成為非常廣泛的人口的生命線(同上)。在 2002 年 11 月一部重要的電視紀錄片(North 2007)之後,阿根廷的易貨俱樂部受到競爭網絡之間的競爭的困擾,並且在信譽方面遭受了災難性的崩潰。然而,一些阿根廷系統仍然存在,委內瑞拉和墨西哥採用了類似的模式,在那裡它與團結經濟的思想密切相關(de Sousa Santos 2006)。在其他南美國家,非正式的易貨市場也可能在“不為人知”的情況下運作。加拿大魁北克也出現了易貨市場系統(Troc-tes-Trucs – ‘swap your stuff’)——該地區社會經濟運動強勁(Mendell 2011),但是,該系統更加強調支持可持續發展通過商品的再利用,而不是激勵墨西哥和南美體系的經濟團結意識形態。

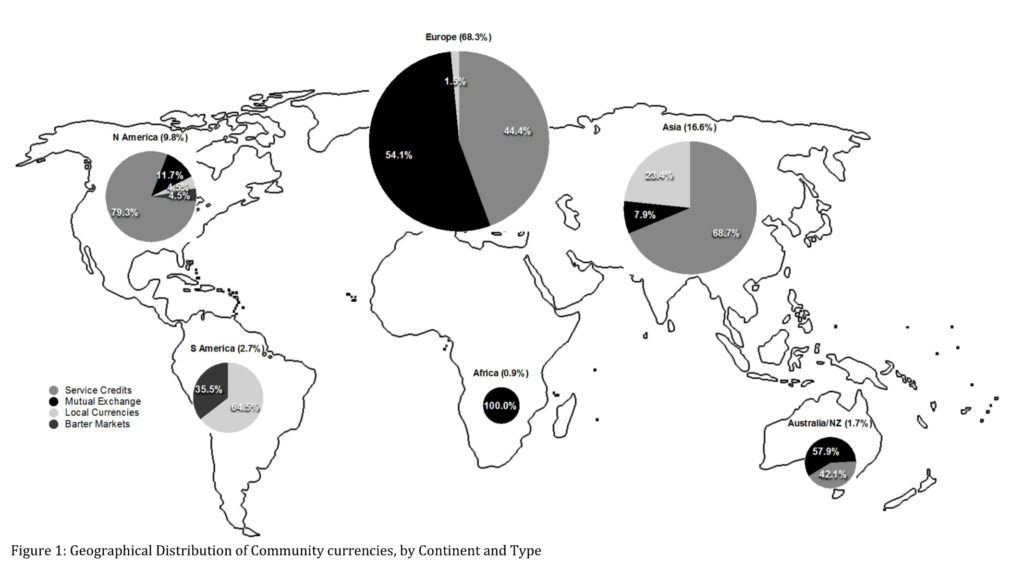

4.2 社區貨幣的地理分佈 (The Geography of Community Currencies)

確定了可持續發展的四種主要類型的 CCs、它們的普遍性(如表 1 所示)以及它們的特殊特徵和目標,現在註意力轉向這些舉措的地理擴散。圖 1 顯示了有關本地 CC 項目數量的數據,顯示了四種 CC 類型在不同大陸的分佈情況。這表明歐洲的CC項目數量最多,3418個項目中有2333個(68.3%),其中超過一半(54.1%)是相互交換類型,44.4%是服務信用,只有1.5 % 是當地貨幣。亞洲緊隨其後的是 16.6% 的 CC,其中超過三分之二 (68.7%) 是服務信用計劃,23.4% 是服務信用,其餘為相互交換。北美是 CCs 人口第三多的地區,占我們 CC 項目樣本的 9.8%,其中絕大多數 (79.3%) 是服務信貸計劃——主要在美國。南美洲佔確定的 CC 項目總數的 2.7%,這些項目完全是當地貨幣(佔該地區 CC 的 65.5%)和易貨市場(35.5%)。澳大利亞和新西蘭僅佔全球 CC 的 1.7%,分為相互交換 (57.9%) 和服務信用 (42.1%)。最後,非洲的CCs完全是相互交換的,佔國際總數的0.9%。

*** 在此處插入圖 1 **** **** 圖 1:社區貨幣的地理分佈,按地區和類型 ****

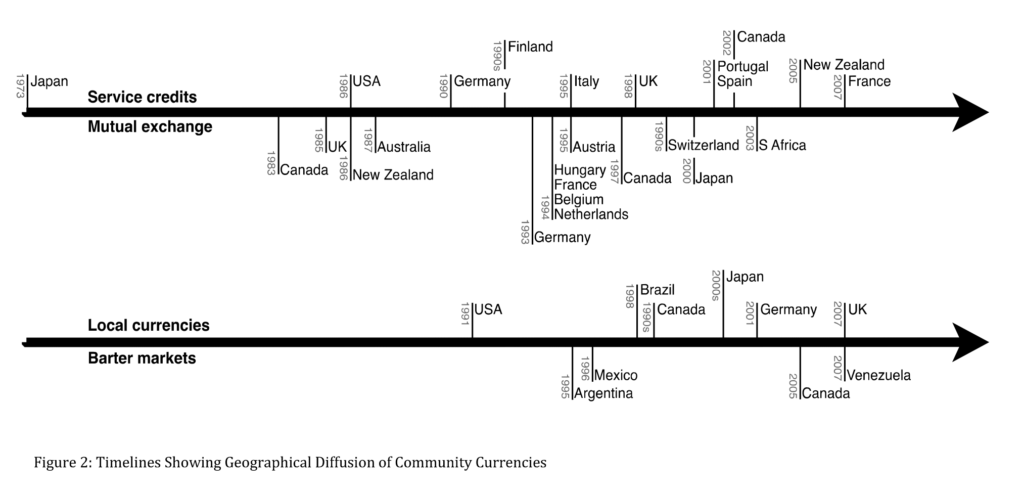

很明顯,在過去三十年左右的時間裡,這些模型和想法從一個國家傳到了另一個國家,並在此過程中不斷適應和發展,但往往與之前的國外項目有著非常明確的淵源。例如,在美國 Time Dollars 的 Edgar Cahn 訪問之後,在英國成立了 Time Banks,他的國際訪問促成了更多國家版本的模型; LETS 的最初傳播得到了 Michael Linton 在綠色經濟學會議(1986 年在 Ekins 出版)上的演講的幫助,代表們從會議上將想法帶回了家。圖 2 描繪了四個 CC 模型中每一個的時間表,顯示了該模型在不同國家的採用情況——然而並不總是存在因果關係,有時項目是孤立或併行發展的,例如日本的服務信貸計劃似乎並未告知美國這些項目的發展情況。

這種擴散的時間維度揭示了國際 CC 發展的四波浪潮。相互交換的民族類型是最古老的類型,民族分組平均年齡為 17.5 歲;其次是服務積分(15.5 年或 13.4 年,不含日本異常值);當地貨幣(12.2 年),最後是易貨市場(11.3 年)。

*** 在此處插入圖 2 **** 圖 2:顯示社區貨幣地理分佈的時間線

4.3 社區貨幣的擴散狀況 (The Diffusion Status of Community Currencies)

接下來我們檢查確定的 38 種不同國家類型的現狀(見表 1,有一個數據缺失的情況),檢查這些國家類型目前是否在增長、穩定,或者它們的總數是否已經達到頂峰。會員項目。我們的研究表明,總體而言,確定的國家類型中的大多數 (52.6%) 正在增長,21.1% 保持穩定,26.3% 目前低於之前的峰值。這一國際圖景存在一些地域差異:北美 9 個 CC 集團不成比例地上升,其本國貨幣集團的數量增加了 66.7%,歐洲 18 個國家類型的增長比例略高(55.6%)和穩定的群體(27.8%),下降的國家類型較少。相反,亞洲和澳大利亞/新西蘭都顯示出較高比例的本國貨幣組下降(分別為 75.0% 和 66.7%)。南美洲在每個類別中都有相同的數量,儘管與後三個大陸相關的數據因樣本量較小而有所偏差。

分析由 CC 類型組織的這些相同的 38 個國家集團的發展軌跡提供了另一個視角。在這四種類型中,服務信用體系似乎增長最快,十二個國家集團中有十個 (83.3%) 顯示出當前的增長,其餘的穩定——沒有一個明顯達到頂峰。相互交換的故事更加平衡,43.8% 的增長和相同的數字下降,12.5% 的穩定。六個本地貨幣網絡顯示出類似的混合情況,各有 33.3% 的增長、穩定和減少。在四個易貨市場國家網絡中,一個 (25%) 正在增長,兩個 (50%) 穩定,而一個 (25%) 已經達到頂峰。就整個領域而言,正在增長的國家類型的平均年齡為 14.4 年(如果去除異常的日本服務信用體系,則為 13.1 年),而穩定係統為 12.3 年,衰退系統為 19.9 年。這表明前兩個類別之間幾乎沒有顯著差異,但確實表明,平均而言,較舊的 CC 已達到峰值並正在下降。

雖然表 1 提供了國際類型增長和下降的總體情況的有用快照,但不應忽視圍繞活躍項目確切數量的不確定性。在許多情況下,即使有已建立的全國網絡,也沒有關於活動系統數量的明確記錄。因此,我們包括一列,表明與整體數字的可靠性有關的判斷,這與類型的發展“軌跡”隱含相關。此外,我們發現了不同類型的增長、穩定和下降。發現在某些情況下增長和下降發生得很快,而在另一些情況下則發生得更慢;穩定性可能代表沒有新進入者的長期項目的“停滯”隊列(例如奧地利 Tauschringe),或者是已建立項目的核心伴隨著數量大致相等的項目形成和解散的快速流失(例如德國 Regiogeld).

5 討論:種植綠色貨幣?(Discussion: Growing Green Money?)

上述實證結果展示了一套相對成熟、蓬勃發展的以社區為基礎的可持續發展舉措。在考慮對實現可持續發展的影響時,我們希望特別提請注意這個故事的四個方面:這些項目的可持續性目標、CC 倡議的生命週期、CC 如何在地理上擴散以及 CC 領域的性質。

5.1 社區貨幣的可持續性目標 (The Sustainability Goals of Community Currencies)

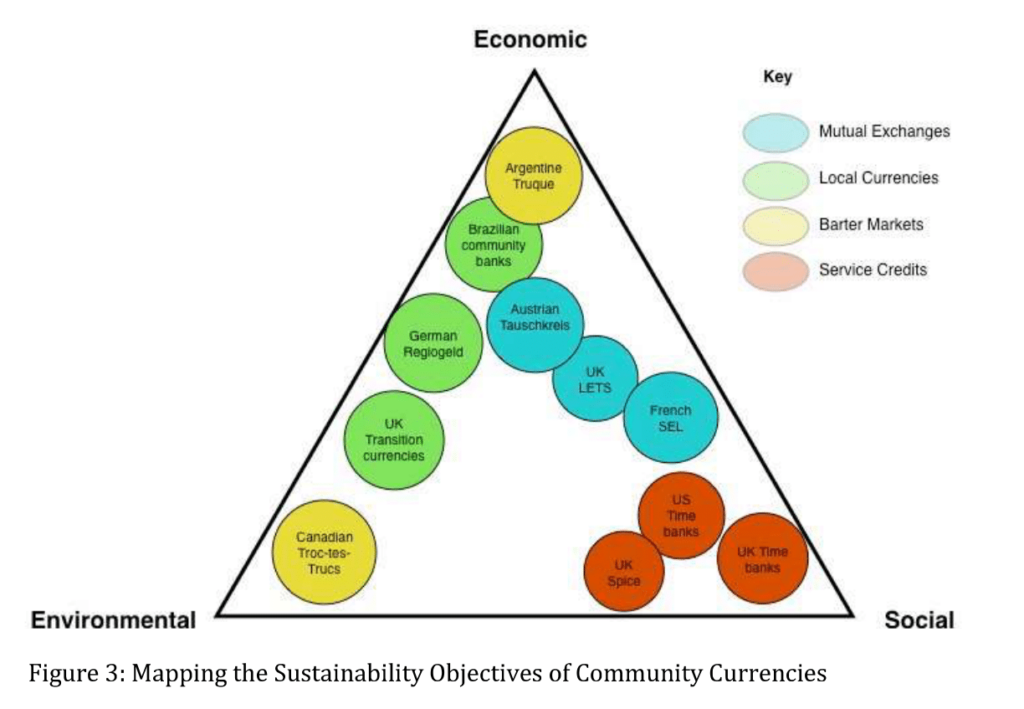

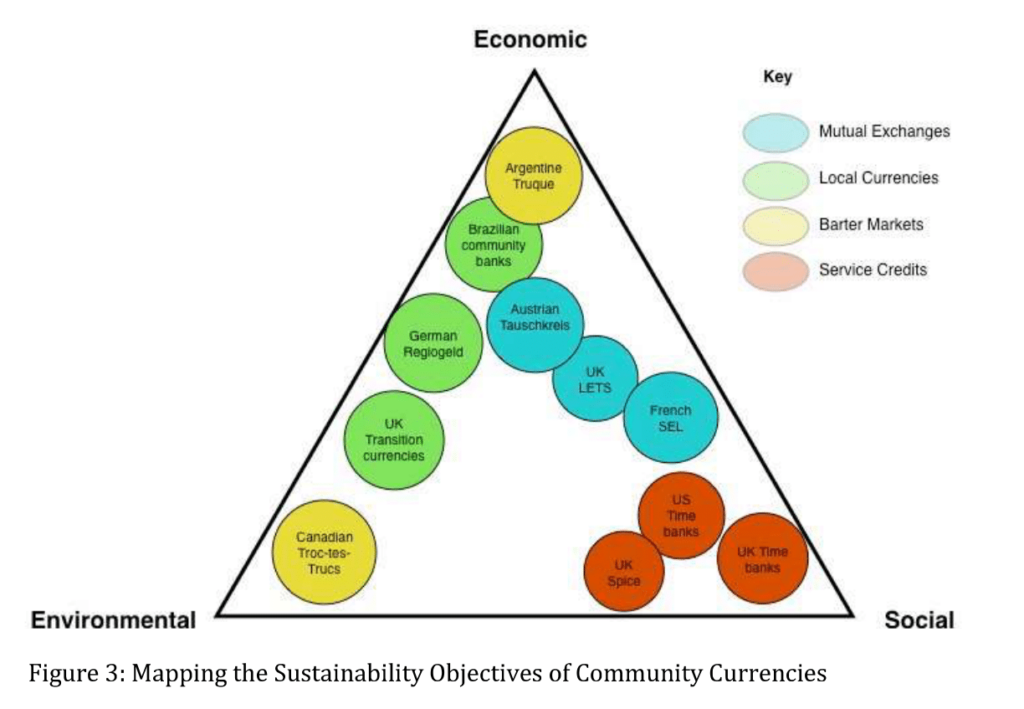

範圍界定研究表明,在全球範圍內,存在具有廣泛不同可持續性目標的 CC,我們可以將其歸類為“新經濟學”傳統。這一證據支持前面討論的關於 CCs 和可持續性的理論工作,並展示了跨經濟、社會和環境目標類別的可持續性目標的廣度。這種變化如圖 3 所示,其中這三個目標顯示為一個三角形空間,其上映射了選擇的國家類型的相對位置(根據其既定目標映射,而不是根據創始人的動機或實際影響進行映射) .

**** 在此處插入圖 3 **** **** 圖 3:繪製社區貨幣的可持續性目標 ****

雖然這種表示無疑是一種粗略的簡化,但它揭示了該領域的一些有趣特徵。首先,四種CC類型趨向於相互融合,並且在空間的參與區域中,表明看似不同的國家版本的核心模型之間的目標一致,以及四種類型的目標之間的分歧。一個例外是易貨市場,在該市場中,以經濟為重點的阿根廷 Trueque 模式與加拿大的 Troc-tes-Trucs 模式之間存在巨大差異。其次,我們發現只有一種 CC 類型 (Troc-tes-Trucs) 具有明確且主要的環境目標。雖然一些當地貨幣有環境目標,但這些目標與經濟理由相結合,也許其中最環保的過渡貨幣似乎在發展過程中採用了更經濟的自我表現。第三,相比之下,相互交換的 CC 取決於經濟和社會目標之間的連續統一體,國家系統顯示出不同的優先級(如果這些優先級在國家運動之間發生衝突,就會出現緊張局勢(Seyfang 和 Longhurst,2013b))。英國 LETS 運動比許多其他相互交換系統更“以經濟為導向”,特別是一些歐洲大陸系統,如法國 SEL,但可以說奧地利的 Tauschkreis 系統更加註重經濟,特別是在Talente Tauschkreis Vorarlberg 將 Tauschkreis 相互交換與紙質當地貨幣相結合。第四,服務積分是最面向社會的貨幣類型,尤其是那些滿足特定社會需求的貨幣,例如養老。

5.2 社區貨幣的生命週期 (The Lifecycle of Community Currencies)

某些 CC 類型的壽命使我們能夠看到一項計劃的生命週期,從早期實施到廣泛採用,再到穩定的平台期或衰退期。這在某些情況下很明顯,例如英國 LETS 和美國當地貨幣。這些類型的興衰部分可以通過我們對他們的經歷的了解來解釋。英國對 LETS 的評估突出了它們的潛力,但也確定了阻止它們實現最初承諾的各種影響的內部和外部障礙(Williams 等,2001;Aldridge 和 Patterson,2002)。這些舉措僅限於小規模、邊緣(但對某些人來說仍然有效)的努力,並使那些希望看到廣泛採用和重大影響的人感到失望。在這方面,我們正在目睹實驗性社區發展計劃的自然生命週期,在那裡好的想法最初引起注意,表現出興趣和增長的激增(伴隨著網絡和培訓的資金),然後未能達到所需的臨界質量為廣泛採用,所以隨著參與者離開並進入下一個有前途的項目,它們會慢慢減少。然而,從更廣泛的相互交換情況來看,有增長和穩定的國家類型的例子,包括這種類型已經建立多年的國家的例子。這表明這種系統類型不一定總是遵循“繁榮 – 蕭條”的軌跡。此外,有傳聞稱某些先前已達到頂峰的系統重新增長,例如阿根廷 Trueque。我們推測,CCs 最近的一些增長部分是對 2008 年以來全球經濟衰退的反應,以及新的在線平台的傳播,這使得一些 CC 系統的管理更容易,並刺激了新的開始—— UPS。同樣,對某些服務信用體系歷史的更詳細閱讀表明,增長速度隨時間而變化。這表明一系列背景因素在塑造 CC 發展軌跡方面也可能具有重要意義,並強調需要進行更深入的比較分析。

數據中出現的一個有趣趨勢是,一些最年輕的系統在呈現方式和採用技術解決方案以簡化貨幣使用方面具有共同特徵。例如,英國 Transition 當地貨幣和德國 Regiogeld 正在試驗手機技術,並試圖與地方當局合作接受這些貨幣。在某種程度上,這些貨幣淡化了激勵許多參與者的貨幣批評和更激進的政治。類似地,Spice 的製度時間信用以比重建核心經濟的願景更具工具性的方式呈現,後者是卡恩在時間銀行方面的第一次實驗的基礎(卡恩,2000)。法國的 SOL 實驗也試圖在一張智能卡中結合三種不同的貨幣系統(Fare,2011)。其中一些較新的系統在其自我介紹中似乎明顯地與替代文化和生活方式保持距離,以將這些模型展示為實現可持續性政策目標的主流舉措。雖然目前這些都是小集群,但更多的 CC 實驗可能會效仿這些現代、技術和文化複雜的實驗,而不是舊模式,其中許多更深入地嵌入了強大的綠色社會運動。事實上,如前所述,我們必須排除一些更令人興奮和新穎的 CC 類型,因為它們尚未開始擴散——但迫切需要新的實證研究來評估它們的影響。

5.3 社區貨幣的地域分佈 (Geographical Diffusion of Community Currencies)

全球範圍內各種 CC 類型的傳播顯示出某些不同的模式。也許最強的是語言鏈接。我們的研究表明,CC 思想通過多種途徑傳播:有影響力的先驅談論他們的工作(例如,邁克爾林頓在 1986 年英國其他經濟峰會上談到 LETS,將信息傳播給其他參與的活動家),通過媒體(例如加拿大的 Jetons de Bonheur 在電視節目後傳播開來,英國的許多 LETS 在國家新聞報導早期計劃後被煽動)、有影響力的書籍的出版,當然還有最近通過互聯網。這些路線中的每一條都依賴於基於語言的交流,並且鑑於英語是一種國際語言,因此來自英語國家的 CC 類型傳播得最遠(並且最快,傳播到其他英語國家)也就不足為奇了。相比之下,雖然日本從 1973 年開始使用服務積分,但這個想法並沒有傳播,美國版本是在 13 年後獨立開發的。同樣,直到最近,歐洲大陸大量的 CC 經驗與北美/英國/澳大利亞和新西蘭的 CC 傳播軸心完全不同。直到現在,英國才開始試驗過去幾年在美國和更廣泛的歐洲開發的本幣模型。語言聯繫在相互交換中尤為明顯:LETS 於 1983 年起源於加拿大不列顛哥倫比亞省,最初通過英語國家傳播,後來傳播到歐洲大陸,SEL 在法國取得了成功。 SEL 模型此後被出口回加拿大法語區(因此在時間表上有雙重條目),在那裡它遵循完全不同的文化路線,作為法語國家強大的社會經濟運動的一部分,Troc-testrucs 現在已經傳播從魁北克到法國。我們推測,未來越來越強大的在線翻譯工具將促進更有效的跨語言學習和網絡。

CCs 向全球南方的傳播同樣見證了 CC 模型針對特定條件和社會經濟背景(貧困、缺乏金融基礎設施、需要增加而不是減少消費)進行調整和開發,儘管通常仍然建立在“新的經濟學關於可持續發展的思想。然而,這種旅行不是單向的:近年來我們發現了一些從南到北的擴散。一個例子是社區交換系統 (CES) 在線會計系統,它始於南非,但現在在幾個大洲被用作貨幣技術平台。此外,一些成功的南美系統已開始探索將其模型出口到受緊縮政策打擊的歐洲。 STRO 就是這種情況,他們在西班牙展示了他們的一些作品。同樣,巴西帕爾馬斯研究所在法國設有辦事處,目前負責網絡和宣傳的作用,但也可以作為未來新項目的發起者。

我們的研究還強調了不同國家類型之間的聯繫以及實驗導致“分叉”的方式(Douthwaite,2002)和新貨幣模型的出現。例如,伊薩卡時間計劃——導致美國當地貨幣運動的發展——被 LETS 的失敗告知(Jacob 等,2004)。因此,伊薩卡營業時間計劃為阿根廷第一個 Trueque 易貨市場提供了靈感(North,2007)。 LETS 的困難也激發了 CES 相互交換平台的發展,並激發了以電子方式連接相互交換的願望。最近,德國 Chiemgauer 啟發了美國 Berkshares 模型,這反過來又啟發了 Totnes 英鎊,導致了英國過渡當地貨幣的出現(Longhurst,2012),而 Spice 模型則來自南威爾士的時間銀行實驗。因此,很明顯,與其他形式的創新一樣,貨幣領域也具有進化性,新模型從舊模型的知識和經驗中出現,而在 CC 的情況下,這具有很強的地理維度。

5.4 社區貨幣的性質 (The Nature Of The Community Currency)

領域 我們的研究提供了對社區貨幣領域性質的洞察,包括參與者的範圍、他們運營的地點和空間,以及統一 CC 運動的發展潛力。雖然“新經濟學”智囊團和非政府組織在貨幣領域的發展中發揮了關鍵作用,但它們並不是唯一的重要參與者。事實上,貨幣領域有一系列參與者可以被視為“中間人”:不參與貨幣項目的日常管理,但在更廣泛領域的發展中發揮著重要作用。例如,曾就該主題撰寫過書籍並廣泛發言支持貨幣激進主義的貨幣倡導者包括 Bernard Lietaer、Tom Greco、David Boyle 和 Margrit Kennedy。第二種倡導者是貨幣先驅,他們成為運動中的關鍵人物,例如 Michael Linton (LETS)、Paul Glover (Ithaca Hours)、Edgar Cahn (Time Banks) 或 João Joaquim de Melo Neto Segundo (Banco Palmas)。其他不太知名的地方活動家也經常在地方層面促進和發展貨幣體系。在某些情況下,已經出現了國家網絡,它們扮演著多種角色,包括支持新項目、遊說和充當基於系統的網絡的樞紐。還有一些重要的國際網絡人員,他們盡可能地傳播信息、翻譯文件、整理證據和報告,並提供貨幣系統之間的聯繫。這是一個重要的角色,因為許多貨幣網絡是相對非正式的。最後,還有一些學者(例如我們自己)研究互補貨幣,並在產生有關該領域發展的知識方面發揮作用。

社區貨幣參與者聚集在一系列不同的地點和空間。定期學術會議將活動家和學者聚集在一起,審查和報告最近的發展。電子郵件列表和 Skype 群組提供了一個進行討論的虛擬空間。各個參與者合作開發和維護該領域的關鍵信息資源,例如在線數據庫和資源庫(www.complementarycurrency.org);補充貨幣雜誌 (www.ccmag.net)、書目數據庫和圖書館 (www.cc-literature.de) 以及國際社區貨幣研究雜誌 (www.ijccr.net)。我們發現這些參與者、他們的網絡以及他們生產的資源提供了寶貴的服務,通常是在自願的基礎上,以維持對這個社區主導領域的興趣和活力。許多人相信 CC 提供了一種可持續的工作和生活方式的新方式,這表明該領域具有社會運動的標誌(North 2007; Collom,2011)。

然而,我們質疑是否確實存在有凝聚力和可行的貨幣運動,尤其是因為“國家類型”內部以及它們之間可能存在不同的目標、運作模式和價值觀。我們發現特定國家/地區內某些國家類型之間存在進一步的緊張關係,這部分反映了該類型的潛在精神。例如,服務信用 CC 通常由這些領域的專家作為社區發展或社會關懷計劃運行,並且被視為與主流系統相當互補,儘管它們的激進立場是平等對待時間和工作。 CC 只是達到目的的一種手段。另一方面,本地貨幣和相互兌換活動家往往更願意重新發明貨幣、改革銀行和金融機構以及實現金融權力的民主化——因此將 CC 視為手段和目的。在這種情況下,早期(不太成功)的宣傳材料試圖通過討論新的貨幣理論來吸引人們,而最近的營銷努力則強調地方發展目標。因此,將所有這些項目作為一個共同的原因進行討論是過於簡單化的,錯誤將集中在所使用的工具上,而不是所尋求的目標上。

更務實地,也許,我們的研究結果證實了先前關於“草根創新”(社區主導的激進可持續發展倡議 – 見 Seyfang 和 Smith,2007)的研究得出的結論是,這種多樣化的、社區主導的運動受到短期和不可靠的資金流的阻礙,因此努力鞏固他們的學習並將他們的知識和專業知識傳遞給他人,從而限制了這些創新思想的傳播。因此,政策支持應該有利於這些實驗性舉措,鼓勵不同想法的蓬勃發展,並允許社區組織擴大規模並製度化。對草根創新的新興研究考察了這種激進的利基如何在政策領域獲得更大的吸引力,但認識到當該領域包含多組目標、動機和倡議時,試圖獲得強大的、共同的聲音來有效遊說存在固有問題( Hielscher 等人,2013 年)。我們的發現無疑證實了這些想法在 CC 領域的適用性。

6 結論 (Conclusions)

本文介紹了對國際共同體貨幣 (CCs) 的首次系統性國際評論的新實證研究,這是社區主導的可持續發展倡議的一個研究不足的領域。我們的國際範圍界定研究揭示了現有的各種已建立的 CC 類型,分為四種主要類型——服務信用 (Service Credits)、相互交換 (Mutual Exchange)、當地貨幣 (Local Currencies) 和易貨市場 (Barter Markets)。開發這些 CC 的目的是實現一系列“新經濟學”啟發的可持續發展目標,主要是社區建設和社會資本創造、促進當地經濟和重視邊緣化勞動力,以及促進協作消費以減少當前生活方式對環境的影響。我們的研究描繪了過去幾十年這些 CC 的國際分佈和傳播,並闡明了這些運動的生命週期和演變。

我們的研究結果對通過使用 CCs 促進可持續發展有幾個意義。

首先,雖然 CCs 顯然支持可持續發展的各個方面,但在運動中具有最大牽引力的是經濟和社會目標;很少(在我們的既定類型樣本中)在其既定目標中明確支持環境。這表明 CC 自我呈現的演變,並且似乎說明了圍繞實際需求而不是意識形態與人們互動的好處。

其次,壽命最長的 CC 類型是最有可能下降的類型,這表明 CC 可持續發展的未來可能在於新興的混合動力車和新車型,而不是支撐舊車型和系統。

第三,CC 的全球傳播具有很強的地理維度,主要是沿著共同語言的軸心,並且模型在他們居住的每個新國家中都進行了調整和情境化。這是創新進化的源泉,但關鍵信息目前仍被語言障礙所困。對翻譯和信息共享的更大支持將提高 CC 創新者學習和開發新想法的能力。

最後,與最後一點不無關係,CC 領域的特點是自願的、活動家主導的努力以及非正式的信息和學習交流。同樣,用於鞏固學習、傳播新思想和經驗以及獲取良好評估數據的資源和支持將加強這些舉措的理由,並促進其更穩健的發展。

社區貨幣似乎具有帶來可持續發展效益的潛力,但需要更多的研究來了解這些舉措,然後政策制定者才能成功利用這些舉措來幫助實現政策目標,例如鼓勵親環境行為改變、增加公民參與、支持當地企業,並為可持續發展建立新的供應系統。在這項範圍界定研究中,我們受到許多國家 CC 網絡缺乏可靠數據的限制,我們的分析基於關於目標、項目數量和網絡狀態的簡單描述性數據。這些 CC 缺乏良好的評估數據,而且幾乎沒有關於 CC 如何成功(或未成功)實現其目標、它們的潛力是什麼以及阻礙它們的因素的有力研究。除了填補這些大數據空白之外,我們還需要研究新興的、有前景的CC模型,了解它們如何從以前的經驗中吸取教訓,並可能更好地發揮其實現可持續發展目標的潛力。當前的金融危機使公民和政府的注意力都集中在我們每天使用的貨幣的性質上。這項研究表明,存在大量替代金融系統,並且它們是由希望獲得更可持續生活方式的從業者、非政府組織和地方政府發起和運營的。現在的挑戰是更多地了解他們是否以及如何實現目標,從而為更可持續的未來奠定基礎。

致謝 (Acknowledgements)

作者感謝 Leverhulme Trust 資助這項研究(利用草根創新:互補貨幣和可持續性,項目編號 F/00 204/AM),並感謝所有通過分享專業知識和知識參與的草根從業者和我們。特別感謝 Tom Hargreaves、Rolf Schroeder 和 Christian Gelleri,他們對論文的早期草稿提供了有用的評論。任何錯誤或遺漏均由作者負責。

參考 (References)